Va-t-on abandonner toute intimité ?

Les pensées... C'est sans doute ce qu'on a de plus intime, de plus secret. L'idée qu'on puisse déchiffrer les pensées de quelqu'un à l'aide d'une machine, ça sonne comme un synopsis de science fiction dystopique. Et pourtant, si vous suivez l'actualité scientifique, vous savez sans doute déjà que cette technologie existe bel et bien, qu'elle fonctionne, et que ses performances s'améliorent vitesse grand V.

Et oui, aujourd'hui, la technologie ne se contente plus de reconnaître les visages ou d'imiter la voix : elle commence à être capable de déchiffrer directement ce qui se passe dans le cerveau.

Et on ne parle pas ici d'un résultat flou, d'un bruit aléatoire à l'interprétation libre. Il est déjà possible, grâce à certaines techniques basées sur de l'apprentissage automatique, de retranscrire le discours que l'usager s'imagine en train de prononcer, à partir de son activité cérébrale. C'est une prouesse technique absolument fabuleuse, ayant des applications très intéressantes et bénéfiques. Elle peut par exemple changer la vie des personnes paralysées, incapables de parler ou incapables de se mouvoir. Grâce à cette technologie, ils peuvent retrouver une voix, dialoguer librement, et retrouver un potentiel d'action et de mouvement.

Mais évidemment, une telle technologie n'est pas sans soulever tout un tas de questions vertigineuses et d'inquiétudes : - Que se passe-t-il si l'algorithme retranscrit des pensées que l'on voulait garder pour soi ? - Peut-on encore parler de liberté intérieure, si nos pensées deviennent visibles, traçables, exploitables ? - Ou encore, entre les mauvaises mains, l'algorithme pourrait-il être utilisé pour sonder notre mémoire sans notre consentement ? On pourrait alors utiliser nos propres pensées contre nous, pour nous faire chanter, ou encore pour les vendre au plus offrant. - Notre cerveau pourrait-il devenir la prochaine source de données à exploiter ? - Et plus généralement : Sommes-nous prêts à renoncer à cette intimité ultime, à ce sanctuaire qu'est le for intérieur ?

Interface cerveau-machine

Alors, reprenons. Avant d'explorer ces questions, on va faire un tour d'horizon et voir ce qui existe aujourd'hui, comment ça fonctionne, et à quel point c'est performant.

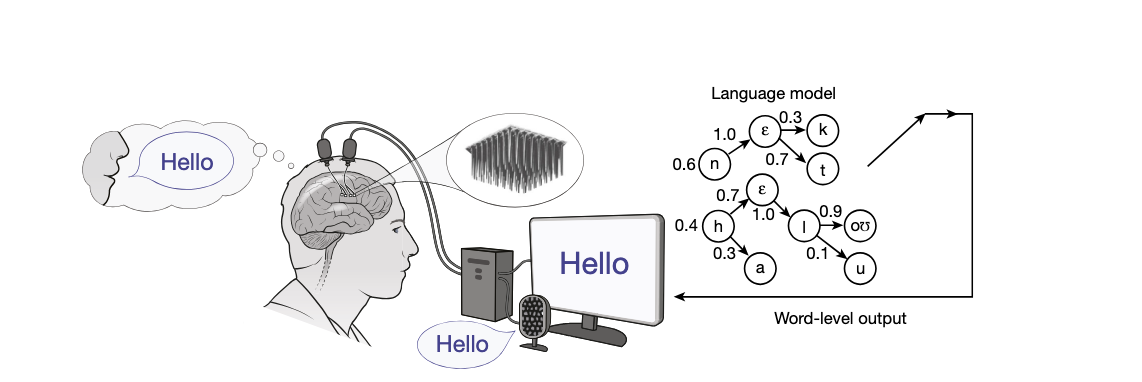

Dans les grandes lignes, un système d'interaction cerveau-ordinateur, ou BCI pour brain-computer interaction, capte l'activité électrique ou sanguine du cerveau (avec des électrodes ou un scanner), nettoie ce signal, puis l'analyse grâce à des modèles d'intelligence artificielle. L'IA apprend à reconnaître des motifs liés à une intention — par exemple, imaginer prononcer une phrase — et transforme ces motifs en une sortie compréhensible : du texte, une voix synthétique, ou le mouvement d'un curseur. En fait, c'est un peu comme la reconnaissance vocale classique, dans laquelle un micro capte les vibrations de l'air, et l'IA les transforme en mots. La différence ici, c'est que dans une BCI, le "micro" n'est plus devant la bouche... il est directement branché sur le cerveau.

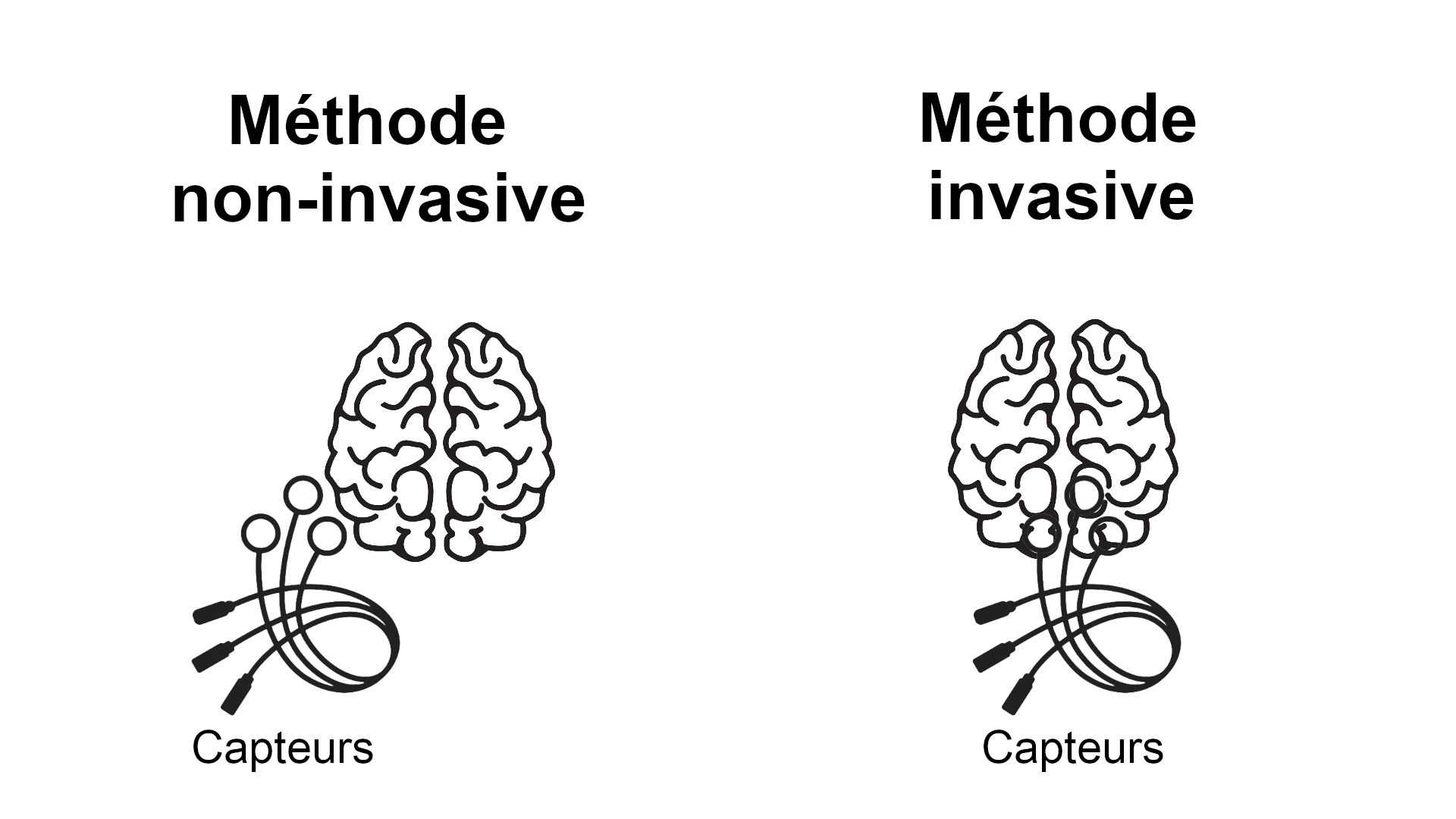

Les méthodes, donc, de lecture de pensées, se distinguent principalement en deux catégories : les méthodes non-invasives, et les méthodes invasives. Les méthodes non-invasives n'apportent aucune modification au sujet. Typiquement l'imagerie par résonance magnétique (l'IRM) ou encore l'électroencéphalogramme, les fameuses électrodes qu'on pose sur la tête pour capter l'activité éléctrique des neurones. Et à l'inverse, les méthodes invasives, consistent à directement implanter des électrodes à l'intérieur du cerveau du sujet.

Alors bien sûr les méthodes non-invasives sont à première vue souhaitables, puisqu'elles ne nécessitent pas de chirurgie — ni d'intrusion. Cependant elles sont généralement moins performantes.

Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM)

L'IRM est lent, très coûteux, il nécessite toute une machinerie, et les résultats laissent à désirer : On a par exemple le décodeur sémantique proposé par l'Université d'Austin au Texas, qui reconstruit des paraphrases de ce que la personne écoute ou s'imagine dire. Ce n'est pas du mot-à-mot, mais le sens global qui est décrypté. Le vocabulaire est limité, et les paraphrases sont à peu près correctes une fois sur deux. Ça reste impressionnant, surtout pour de l'IRM, mais on est encore loin d'un décryptage vraiment exploitable.

Électroencéphalogramme (EEG)

L'électroencéphalogramme, de son côté, est moins coûteux et plus accessible. L'EEG peut aujourd'hui décoder des commandes simples, comme "gauche", "droite", "start", "stop", et permettre d'écrire des mots basiques, ou de piloter un curseur — avec des précisions allant souvent de 70 à 90% selon les conditions expérimentales. Les essais de décodage de phrases libres ou de pensées complexes restent modestes, mais la recherche est très active, et se concentre à la fois sur l'amélioration des algorithmes et du matériel. Même si aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment précis, on imagine tout à fait à l'avenir, des dispositifs facilement portables, accessibles au grand public, et performants.

L'implant cérébral

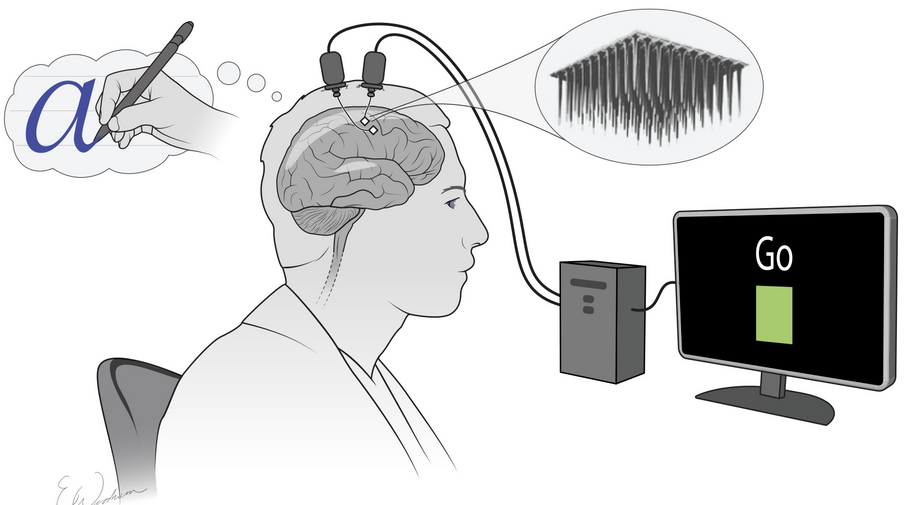

Mais ce qui obtient les meilleurs performances actuellement, ce sont les implants cérébraux. On a par exemple les implants de micro-électrodes, comme Neuralink, permettant la saisie de texte en s'imaginant écrire, à un débit d'environ 90 caractères par minute et une précision approchant les 95%. Encore plus impressionnant, le système ECoG, développé par l'Université de Stanford, permet de converser en direct, avec un débit d'environ 60 mots par minute, 80% de précision, et un vocabulaire de plus de 100 000 mots. Là on commence vraiment à s'approcher d'une lecture des pensées conscientes fluide et performante. L'implant capte l'activité du cortex de la parole, et des algorithmes d'apprentissage automatique, d'IA, traduisent cette activité en texte, puis en une voix synthétique proche de celle du sujet. Du point de vue du sujet, il suffit de s'imaginer en train de parler. de s'imaginer prononcer les phrases, pour que le système les capte et les reproduise.

Résumons

Pour le moment, les systèmes existants ne lisent pas les pensées intimes, mais plutôt les intentions de parole. Et à cet exercice, la solution la moins coûteuse et non-invasive c'est les électrodes externes, mais la solution la plus performante c'est les implants cérébraux. Ce n'est pas vraiment étonnant que les implants fonctionnent mieux. Grâce à l'intelligence artificielle, on parvient à s'attaquer à peu près à n'importe quelle tâche, pourvu qu'on ait des données de bonne qualité. Même cette tâche - à première vue extrêmement complexe - s'avère possible si on donne à l'IA des signaux cérébraux clairs et bien localisés, ce qui est tout à fait possible avec un implant cérébral. Utiliser un système d'électrodes externes est un défi bien plus grand : on doit décoder les signaux liés à la parole au milieu de beaucoup plus de bruits et de signaux impertinents.

Impacts et dérives potentielles

Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, revenons-en à nos questions : Quels sont les dangers et les impacts potentiels de cette technologie ?

Bon, il y a des bienfaits indéniables : Restaurer la parole à ceux qui l'ont perdue. Redonner une voix, une autonomie. Il y a aussi des efforts qui sont fait pour permettre de contrôler, par la pensée, des systèmes informatiques, voire même son propre corps. C'est une avancée. Et vraiment, je pèse mes mots. Pour quelqu'un qui souffre d'un handicap moteur, ou de mutisme, c'est potentiellement une renaissance. Et sur ce plan, peu de gens s'y opposent. D'autres applications, moins cruciale mais tout de même plaisantes, sont tentantes : Par exemple, un dispositif qui nous permet de revisionner nos rêves de la nuit passée, ou encore un casque de réalité virtuelle qui génère ce que l'on imagine, nous plongeant dans une expérience immersive et personnalisée. Pourquoi pas ?

Mais alors, la technologie continuera de se développer. Et probablement, dans un futur proche, on sera capable non pas seulement de décoder la pensée consciente — où l'usager s'imagine parler — mais peut-être sonder les pensées inconscientes, les idées, les rêves, la mémoire, que sais-je ? Tout ce qui se passe dans notre tête.

On peut alors tout de suite imaginer les dérives potentielles. L'outil pourrait quitter le cadre médical et servir des intérêts commerciaux, ou politiques. Aujourd'hui déjà, nos clics, nos achats, ou encore nos déplacements sont traqués et revendus. Alors imaginez un futur dans lequel, en plus de nos comportements visibles, nos pensées sont exploitées. On lit un peu trop rapidement les conditions d'utilisation d'un nouveau service, on donne son consentement, et c'est fait : nos pensées deviennent accessibles et exploitables. Le cerveau deviendrait alors la toute nouvelle mine d'or du capitalisme numérique.

On peut aussi se demander : est-ce que des états pourraient exiger de lire dans les pensées de certains individus ? Par exemple, dans le cadre de procès, d'enquêtes, de défense nationale, ou de lutte contre le terrorisme. Ne serait-ce pas alors un pouvoir bien trop grand, bien trop intrusif, donné aux dirigeants ? Le pouvoir de passer outre cette barrière ultime, notre bulle de subjectivité, ce qu'on a de plus personnel. On risquerait d'effacer, peu à peu, notre liberté de pensée, à l'instar des habitants de l'Océania, dans le fameux roman 1984 de George Orwell, pour qui certaines pensées constituent un délit : le "crime-pensée". La liberté de pensée, sur laquelle des philosophes insistent depuis l'Antiquité, est d'ailleurs aujourd'hui inscrite comme un droit inaliénable de l'individu, dans des textes juridiques fondateurs, notamment dans la "Déclaration Universelle des Droits de l'Homme" et dans la "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789".

Autre dérive possible. Et si l'algorithme se trompait ? Si une pensée fugace, une émotion de colère ou de jalousie, était interprétée comme une vérité profonde ? Nous savons tous qu'une pensée n'est pas un acte. Une idée peut nous traverser sans nous définir. Pourtant, dans un monde gouverné par la donnée, qui ferait la différence ? La justice ? L'entreprise ? L'algorithme lui-même ? Il est dangereux d'accorder cette confiance aux algorithmes. Aux humains aussi, d'ailleurs. On sait bien aujourd'hui que les témoignages, et la mémoire, ne sont pas des sources fiables, bien au contraire.

Et pour pousser la dystopie jusqu'au bout : Avec des implants cérébraux, la machinerie pourrait même, plutôt que d'être simplement observatrice, influencer le comportement, et les pensées, de son porteur. Les intentions de l'IA et de ses décideurs pourraient alors s'emparer de nous.

Vers une protection domaine de l'esprit

Alors, comment éviter le pire ? Quelles solutions s'offrent à nous ? Certains chercheurs réfléchissent déjà à des garde-fous techniques. Par exemple, imposer un "mot de passe mental", un signal cérébral volontaire, sans lequel aucune donnée ne peut être décodée. Sur le plan légal, on pourrait inscrire un droit à la vie privée mentale, comme il existe déjà un droit à la vie privée numérique. La question de l'intimité mentale à l'ère des neurotechnologies est débattue par différents comités, notamment par le Conseil de l'Europe, qui considère que le "domaine de l'esprit" est un territoire à protéger, ou encore par le Comité international de bioéthique de l'UNESCO, qui explore le besoin de protéger les individus contre des intrusions non désirées dans le cerveau et dans les données cérébrales. Cette question est extrêmement importante et ne doit pas être invisibilisée dans le débat politique.

On vient de le voir : on est à l'aube d'une technologie capable, tout simplement, de lire dans nos pensées. Au delà du domaine médical, cela pose de nombreux risques, pour notre intimité profonde et notre droit à penser librement. La question qui se pose est la suivante : voulons-nous normaliser cette technologie ?

Quand Florent Pagny chantait "vous ne m'enlèverez pas ma liberté de pensée", c'était dit comme une impossibilité. "Vous ne m'enlèverez pas ma liberté de pensée", dans le sens où, même si vous le vouliez, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas m'enlever. Aujourd'hui, nous devons, peut-être, réinterpréter ces paroles comme un cri militant : "Vous ne m'enlèverez pas ma liberté de pensée", non pas car vous ne le pouvez pas, mais parce que je le refuse, et que je me battrai pour que ça n'arrive pas.

Références

IRM (UT Austin) :

https://www.nature.com/articles/s41593-023-01304-9

Autre référence IRM :

https://www.nature.com/articles/s42003-025-07731-7

Reproduire des images :

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/papers/Takagi_High-Resolution_Image_Reconstruction_With_Latent_Diffusion_Models_From_Human_Brain_CVPR_2023_paper.pdf

EEG survey :

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9101004/

EEG sur phrases entières :

https://arxiv.org/pdf/2407.07595v1

EEG gauche-droite :

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494624004228

EEG performant :

https://arxiv.org/pdf/2407.07595v1

Implant écriture, NeuraLink :

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8163299/

Implant ECoG (Stanford) :

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06377-x

Rapport Conseil de l'Europe :

https://rm.coe.int/0900001680a408ca